社長就任にあたって

「NeXuSⅡ 2026」を実現し、100年企業への礎を確固たるものに

2025年6月25日に代表取締役社長に就任した坂本尚吾です。私は1999年の入社以来、国内鉄鋼事業の営業として全国エリアを担当し、2020年から山口事業所長、次いで取締役副社長執行役員を務めました。入社当時の当社は、各工場の自主性を重視した現場主体のものづくりに取り組む風通しのよい会社でしたが、一方で、グループとしての一体感や、将来の成長に向けた競争力・生産力の底上げには課題がありました。

前社長の廣冨は、就任以来、日本・ベトナム・北米から成る世界3極体制の構築に加え、ガバナンス・コンプライアンスなど企業体質の改革にも尽力し、「100年企業」を目指す成長の基盤を築いてきました。社長就任の打診を受けた際、「これまで現場で積み上げてきた知見を活かして、次の世代が活躍できる土台を築いてほしい」との言葉をもらいました。私は、「現場・現物・現実」を信条としており、営業として現場を回っていた頃はもちろん、山口事業所長としての3年間も、毎日欠かさず現場で起きていることを自分の目で見て、感じて、考えていました。その日々で培った知見と現場目線を取り入れた経営をしたいと思います。また、私自身、立場を超えて意見を交わせる風通しのよさを大切にしています。その雰囲気をさらに醸成することでグループ全体が同じ方向を向いて課題に取り組む組織づくりをしたいと思っています。

当社の事業は、お客様、協力会社、設備業者、仕入先、配送業者など、あらゆるステークホルダーとのつながりによって支えられているということを実感しています。ステークホルダーの皆様からの信頼を得ることは非常に重要で、そのためには情報を積極的に開示すること、嘘をつかないことが大切です。

国内外で見通しが立ちにくい状況が続く今、誠実な経営を通してあらゆるステークホルダーとのつながりをより強固なものとしていきます。そして、市場環境の変化を常に捉えながら、まずは中期経営計画「NeXuSⅡ 2026」の目標を必ず成し遂げ、「100年企業」に向けた土台を築いていきたいと考えています。

当社を取り巻く外部環境について

市場が大きく変化するなか、各々の知見を活かした経営体制を構築

今、電炉メーカー、特に鉄筋メーカーは大きな変革を迫られています。国内市場の鉄筋需要は1990年度の約1,400万トンから、2024年度は約620万トンと半分以下となっています。需要が縮小を続ける一方で、鉄筋メーカー数はほぼ横ばいであり、業界全体として供給過多であると言わざるを得ません。さらに、脱炭素社会の実現に向けた動きが加速するなか、エネルギーのみならず、副資材や合金等の価格上昇による製造コストの上昇も避けられない状況です。

一方で、国内とは対照的に、当社グループの海外拠点がある北米では、建設用鋼材や鉄筋の需要は堅調に推移しており、ベトナムにおいてもその需要は復調し、グローバル市場での業績拡大の可能性が高まっています。直近では米国での関税政策の影響が懸念されるものの、当社グループは「グローカル・ニッチ戦略」として、海外拠点で地産地消のビジネスモデルを確立していることから、関税政策に伴い景気が後退すれば間接的な影響を受ける可能性はありますが、関税そのものによる直接的な影響は限定的です。

こうした変化の激しい経営環境の中、当社は「各経営陣の得意分野を活かし、役割を分担する」経営スタイルを推進してきました。会長の高島が担ってきた経営の根幹、副社長の菅による俯瞰的な経営企画の視点、相談役の廣冨が築き推進する海外戦略、そして私が担当してきた国内鉄鋼事業が連携し、補い合って、経営のかじを取ってきました。これからも4名がそれぞれの強みを発揮し、3,900名余りのグループ従業員とともに当社のプレゼンスを高めていきたいと考えています。

「NeXuSⅡ 2026」1年目の振り返り

厳しい市場環境の中、変化に対応できた部分と課題を改めて認識

2024年度は、国内外ともに想定を上回る厳しい市場環境が影響し、前期比で増収減益となりました。当初目標の連結経常利益180億円は未達だったものの、2024年10月の修正目標150億円は、営業・コスト両面での施策が奏功し、達成に至りました。厳しい状況下でも現場が粘り強く健闘し、成果をあげてくれたものと評価しています。

海外鉄鋼事業においては、カナダでエキストラ価格付きの細物鉄筋の拡販が順調に進み、前期比で増益となりました。米国は、設備老朽化に起因する生産トラブルに対して、日本人技術者の派遣や関係者間での定期的な会議の開催により、問題は解消しつつありますが、時間を要しています。ベトナムは、競合激化による苦戦が続き、コスト削減により赤字幅は縮小したものの、全体としてまだ厳しい状況であると受け止めています。

成長戦略について

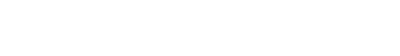

国内市場縮小を見据えた多角的成長戦略関東・環境・海外で道を拓く

先ほど申し上げた通り、国内の鉄筋需要は減少傾向が続いています。市場そのものが縮小していくなかで、利益を確保し続けるためには、「価格を下げて数量を追う」薄利多売の発想は通用しないと考えています。当社の主力製品である鉄筋は、メーカー間で差別化が難しい製品です。そのため、価格以外の価値をどう伝え、お客様に選ばれるかが極めて重要になります。私は、国内市場で生き残るための鍵は2つあると考えています。

1つ目は「関東圏でのプレゼンス強化」です。当社は鉄筋のシェアが日本でNo.1の電炉メーカーですが、関東地区では一部製品のみの展開にとどまっています。今後も一定の需要が見込まれる関東地区において、販売数量の安定化と収益確保を目指します。

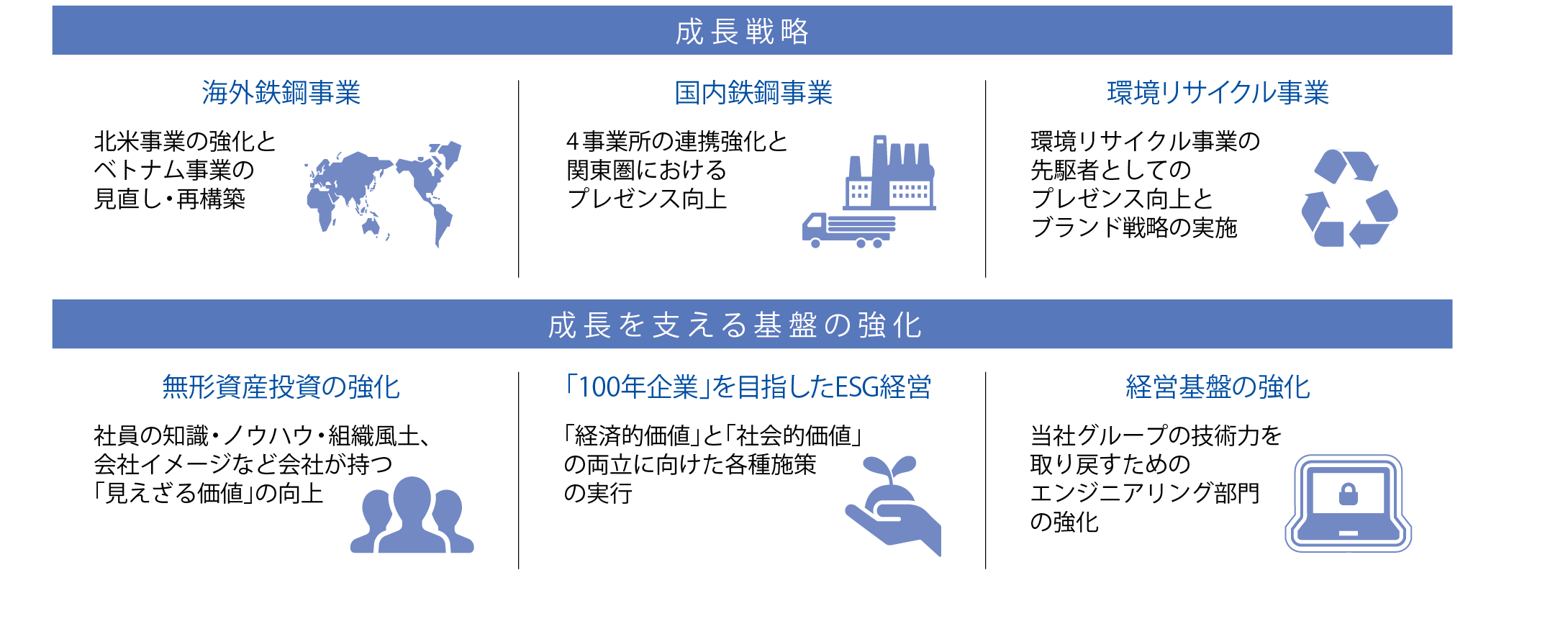

2つ目は、「ブランド力の強化」です。当社は医療廃棄物や産業廃棄物など、処理が難しい廃棄物を安全に、かつCO2排出量を抑えて処理する技術を有しています。当社が核となってサプライチェーン全体で資源を循環させる「エシカルスチール」のコンセプトは、環境対応が強く求められる時代において、当社が選ばれるうえで大きなアドバンテージになると確信しています。

また、当社では、海外鉄鋼事業をこれからの成長ドライバーと位置づけています。すでに各拠点で大型設備投資を進めており、2025年6月には、ベトナム・イタリー・スチール社のハイフォン工場圧延ライン竣工式を執り行いました。現在はフル生産に至る途上ですが、今後コスト削減と生産能力の向上が見込まれます。

また、米国ビントン・スチール社では、2025年8月から約380億円を投じ、老朽化した電気炉の新設と圧延工場の改良工事に着手しました。竣工は2027年初頭を予定しており、「NeXuSⅡ2026」の計画期間外ですが、このプロジェクトを着実に完遂し、長期的な成長基盤としていきたいと考えています。

- 拡大

- 「NeXuSⅡ 2026」 6つのポイント

人的資本への投資について

“つなぐ力”を鍵に、現場発・次世代に向けた人材育成を推進

前中期経営計画「NeXuS 2023」に続き、「NeXuSⅡ 2026」でも「つなぐ」をテーマに、「グループ内をつなぐ力」「外部とつなぐ力」「次代につなぐ力」を掲げていますが、人的資本の取り組みにおいても3つの「つなぐ」を意識して取り組んでいます。

「グループ内をつなぐ力」の施策の一つが社内制度「おむすび」です。これは、従業員が一定期間、別の拠点で実務に就く制度で、製造部門のほか管理部門も対象としています。当社は国内に4つの事業所を有し、それぞれ管理・運用方法に事業所ごとの特長があります。各々の特長を互いに学び合い、トラブルや事故を未然に防ぐスキルを広げていく取り組みです。

営業部門向けには、「K-ma(共英マーケティングアカデミー)」で、海外の製造・流通現場を学ぶ研修を実施しています。また、「海外トレーニー制度」では、若手従業員を数カ月海外拠点へ派遣し実務を担う機会を提供しています。2024年度にはベトナムの新工場立ち上げに携わった従業員から、現地の従業員との接し方を学び、良い経験になったとの声も聞きました。現地での挑戦を通じ、グローバル人材の育成を目指しています。

「外部とつなぐ力」では、産学連携を重視し、大学の研究室への従業員の出向制度を設けています。特に、ゼロエミッション実現に向けて、精錬の過程で出る不純物であるスラグの有効利用や、ダストからの亜鉛回収技術等を研究し、鉄鋼副産物の資源循環を模索しています。

「次代につなぐ力」としては、2022年度に人財開発室を設置し、生産技術職対象の定期研修などを実施しています。ベテランや中堅層の技術と知見を、若手へ着実に引き継いでいくことを目的としています。

ブランド戦略について

「エシカルスチール」に込める、継承と挑戦「環境に優しい鉄づくり」を“選ばれる価値”に

成長戦略の基盤づくりにおいて、私が重要と考えるのが、ブランド戦略と気候変動対策です。

当社は、高度経済成長期から「企業の成長と地球環境との調和」を掲げ、環境に配慮した鉄づくりを続けてきました。その象徴が、環境リサイクル事業です。医療廃棄物が社会問題化した頃、スクラップを溶かす熱を利用した完全無害化処理技術を37年前に確立し、ビジネスとして発展させました。同様に電気炉でフロンガス類の破壊処理も行っていますが、これも当社の特徴的な事業です。

2024年度には、医療廃棄物を完全無害化しながら製造した鉄鋼製品を「エシカルスチール」と命名しました。新製品を開発したわけではなく、当社が長年追求してきた環境配慮型の鉄づくりを、ブランドとして発信する取り組みです。当時と比べ、サーキュラーエコノミーへの関心が高まっており、私たちの歩みは確かな意味を持ち始めています。2025年度からは、「エシカルスチール」のコンセプトを医療廃棄物以外の産業廃棄物にも拡げ、4事業所での取り組みとしてより一層強化していきます。

「エシカルスチール」の価値をサプライチェーンやステークホルダーの皆様に伝えていくためには、まず従業員自身が自分たちの取り組みを深く理解することが不可欠です。特に当社は、社会からの関心が高まる以前から、環境に配慮した鉄づくりに真摯に取り組んできました。この事実を従業員一人ひとりが改めて認識し、社内で広く共有していくことが重要だと考えています。そして、自分たちの仕事が社会的にも意義あるものであるという実感が得られれば、従業員の誇りやエンゲージメントの向上にもつながるはずです。

実際、社外の方に「エシカルスチール」の取り組みを紹介すると、この理念に共感していただける場面が多くあります。だからこそ、まずは私自身が広告塔となって社内への理解を促しながら、施主様や建築業者様ら建物づくりに関わるすべての人々と、サプライチェーン全体で資源を循環させるという理念を共有し、共創していくブランドとして「エシカルスチール」を育てていきたいと考えています。

また当社は、もともとCO2排出量の少ない電気炉を用いた生産方式ですが、さらに低炭素燃料への転換や太陽光発電の導入など、現場主導で日々改善を重ねています。具体的には、山口事業所の加熱炉で重油をLNGへ転換する設備の工事が完了しました。また、工期は複数年にまたがりますが、関東事業所で燃料転換工事を進めています。今後も脱炭素への取り組みを進め、将来のリスクと機会に備えていきます。

- 拡大

- 「エシカルスチール」のコンセプト

ステークホルダーの皆様に向けて

現場に根差した経営で、不確実な状況を乗り越えていく

当社が100年企業を目指すうえで、今は将来の持続的な成長を見据えた足場を築く大事な局面に立っています。特に、海外鉄鋼事業については、投資家の皆様から「今後、安定的に成長できるのか」と懸念される声もいただいており、安定した収益基盤を築くための競争力強化に向けた戦略的な投資を着実に進めていく重要な段階にあります。本中期経営計画の期間中に、しっかりと足場を固めることで、当社の成長ストーリーは一層力強いものとなり、最終目標であるROE8%以上の実現にも確かな道筋を描けると考えています。

変化の時代にあっても、当社には多くの可能性があり、次のステージへ歩みを進めていけると信じています。現場との信頼関係を礎に、グループ全体の力をさらに高めていきますので、ステークホルダーの皆様には、今後の当社の挑戦と進化に、より一層のご期待をお寄せいただき、変わらぬご支援を賜ります

よう、心よりお願い申し上げます。

.jpg)